以下的文字纯属是一个没有进入过婚姻关系的狂妄傻逼的胡扯,仅作记录当下自己对婚姻的看法

虽然我自身没有什么婚姻的经验,甚至也没什么恋爱的经验,但在这两个话题下也算是投入过自己很深入的思考。这几个月有个很火的综艺叫《再见爱人》,本来我对此是嗤之以鼻的,架不住舍友的安利和赶上了节奏最爆的那期开始看,以至于让我重新开始审视这个离婚节目伴随而来的婚姻的问题。前几天正好看了一个视频忽然发现自己想过的问题其实前人都已经思考过,而且很完善,也算是记录下自己目前的婚姻观和爱情观,看看自己以后会不会有更为深入的看法。

在高中的时候,我的班主任在一次的班会上曾经问过我们这个问题,并让我们把自己对于爱的看法记录下来,也就是问我们 “爱” 是什么。当时懵懂的我写的是陪伴,虽然不算什么很优秀的答案,但比老师公布的 “正确答案”,也同时是班上大多数的人的答案:“责任”,好了不少。这里的好了不少并不是意味着这个解释有问题,而是对于当时还是十分理想主义的我来说,责任这个解释多少有点过于世俗和不够浪漫,而且责任这个词更多的是把答案直接引向社会期望的样子,和婚姻的关系也不可谓不大了。时隔多年再思考责任这个话题时,我的理念也没什么变化,我在今年 7 月写过这样一段话:“责任不过是对爱的一种异化,是对爱的拙劣模仿”,也能看出我对责任的态度了。

婚姻是对爱情忠贞的蔑视

------2024-10-18

在今年十月份的时候,我十分不理解婚姻的意义。这里指的不是社会化层面的意义,而是针对两个个体,婚姻似乎显得没有必要。婚姻为两个个体带来了什么呢,婚姻的意义是什么呢?我首先想到的方法是用婚姻减去爱情,当然我这里预设了婚姻是两个相爱的人的进一步举措。先证明一下前提:若不是进一步举措或者爱的部分被削减 / 异化,那婚姻成为了一种消损爱的举措,那么婚姻更没什么必要了,甚至应当立即取消这种制度。

那如果是进一步举措,它带来了什么呢?社会化的认可吗,还是说不结婚那么就会受到传统家庭和社会的压力?那么婚姻本质上不就是社会化的产物吗。既然是社会化的产物,那作为一个有主体性的人,我结不结婚应当纯看我的意愿,要不然你这在抹杀我的主体我还能惯着你?而且这种社会化对于我而言是没有什么增益的,这里的增益指的是精神层面,我完全可以牺牲一些代价去抵御这种庸俗。

不是社会化的认可,那难道是通过社会化来约束这两个人的行为吗,然后以此来让自己获得肤浅的爱的保障?只要他人觉得我是获得爱的,那我便能自我欺骗我是获得了爱的,这样一种婚姻关系本质上来说也成为了自身附庸价值的体现。男性以掌握性资源为荣,女性以攀附强大的男性获得安全感以及社会地位(这里的男性女性指的是社会层面上的面对社会的父性与母性的特征,你同性恋其实也跑不了),这种社会对我而言有点恶心了。如果爱情是需要这一纸婚约才能得到保障,那么说实话也没什么保障的必要了,毁灭了也挺好的,毕竟在这种情况下也没什么价值了。当然也没这么绝对,维持社会稳定还是需要婚姻的,只不过在个体层面下它已经毫无意义了。

结婚是将溢出的爱引向社会

2024-12-09

在阐述我的观点前先让我概括一下上面的视频提到的三个哲学家:康德、黑格尔以及波伏娃的婚姻观。

康德在《法权学说》中定义婚姻为: “夫妻双方基于法律将各自的性关系限定在彼此之间的契约” 他强调,婚姻的核心是法律契约,而不是纯粹的情感或性欲。这种契约使得夫妻双方在法律和道德上拥有相互的权利和义务。人作为目的的自身,不能将他人仅仅当作满足欲望的手段。因此,性行为只有在婚姻关系中才是道德上允许的,因为婚姻契约平衡了性关系中的权利和义务,使双方平等的对待彼此。婚姻的主要目的不仅是性行为的合法化,还包括家庭与社会的延续以及道德上的平等。

黑格尔的婚姻观体现在《法哲学原理》中。他将婚姻视为伦理生活的一个重要环节,使家庭、社会和国家结构的基础部分。婚姻不仅仅是一种法律契约,更是一种伦理关系,体现了自由意志的具体化。他将婚姻定义为 “伦理性的统一,是在爱与法律义务的基础上形成的伦理共同体” 在婚姻中,个人必须超越自我中心,真正将对方视为 “另一个自我”。夫妻通过互相承认和共同生活,形成一种深层次的伦理纽带。这种关系既保留了个体自由,又在家庭这一共同体中超越了个人利益。也就是在爱中消融了自我的存在,并通过他人赋予自我,以此让自我获得更为深入的强化

波伏娃以女性的身份对婚姻进行了阐述。她认为婚姻就不应当存在。传统婚姻是一种社会契约,通常有利于男性,而女性在其中被视为男性的附属。女性在婚姻中承担着家庭劳动,养育子女等责任,从而失去了独立性和自由。由于缺乏经济独立性,女性难以摆脱不幸福或压迫性的婚姻。波伏娃个人生活中与萨特选择了一种开放的非婚关系,既彼此承诺,又保留各自的独立性和自由。这种关系挑战了传统婚姻的专属性和永久性观念。爱情是一种个人的自由选择,基于真实的情感。婚姻则常常是一种社会制度,受文化、经济和法律的束缚。

很自然的是,我的婚姻观和黑格尔是十分接近的。康德的观点某种程度上我是认可的,毕竟并不是所有人都有能力去维持爱情,从社会稳定的角度我还是觉得值得推崇。波伏娃我就不骂了,评价是脑子太小容不下爱情。(怎么感觉自己总是认为女性的哲学观点脑子有问题,究竟是因为我歧视还是我思想不够开放)

我认为,无论婚姻的本质究竟如何,设计的初衷又如何,重要的是人们如何去审视它,这里的人们既代表着作为婚姻主体的两个人,也代表着受到婚姻关系影响的其他人。诚然,婚姻是一种社会化的产物,它也可以看作是一种父权社会的规劝,一种意识形态描绘的蓝图。我就在前几天写下过 “结婚是将溢出的爱引向社会”。作为爱的双方,爱将彼此从个体的角度融为了一体,从积极的角度来看,难道婚姻不就是为这一新的共同体赋予了社会身份吗。在这一新的身份下,共同体在爱的层面上是充盈的,因此它能进入社会,并将自身的充盈回馈于社会。事实上不仅是这一共同体,作为还未缔结关系的个体在准备处于恋爱关系之前,我认为你自身必须是可爱(可以被爱)的人,从另一个角度来讲,是充盈的人。

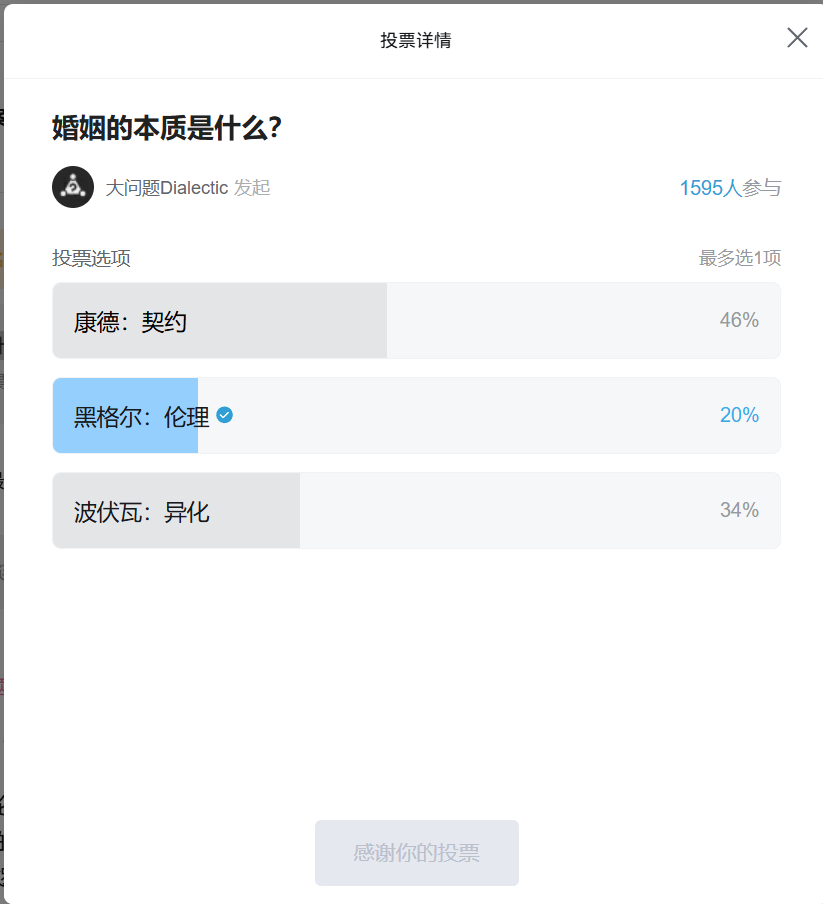

很遗憾的是,在如今的社会我并没有看到较为理想的恋爱环境,无论男女受到物质条件并不丰富的影响,精神上似乎没有余裕去缔结 “爱” 这一联系。从那个视频对于观点的认同程度上来说康德的观点是广为认同的,黑格尔并不被认可。

或许我是错误的吧,但说实话剩下的那两种观点实在吸引不了我,如果没法达到理想的爱情,那这婚不结算了。人生就这么几十年而且大多数的选择都毫无意义。起码在这件事上,我希望能做出我满意的选择。